Une pêche qui fait rêver

Si la pêche du saumon fait rêver la majorité d’entre nous, peu de personnes savent que dans le Bassin versant d’Adour Garonne, en BEARN et BIGORRE (Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées) existent 3 rivières où se reproduisent encore de beaux saumons. C’est là que se capturent tous les ans les plus gros saumons français :

Le gave d’Oloron

Il est composé des gaves d’ASPE et d’OSSAU, qui prennent leur source dans le massif du Pic du Midi D’OSSAU et bénéficient encore de grandes réserves de neige.

C’est le « grand Gave », puissant, mystérieux et fantasque. Les différentes techniques de pêchent s’y côtoient sur tout son parcours jusqu’au 15 juin. Ensuite la partie amont de NAVARRENX à OLORON est réservée à la pêche à la mouche fouettée au grand dam d’un groupe de « grincheux ».

L’eau bleue/vert et limpide de ce Gave en temps normal, est magnifique et rare sont les pêcheurs qui ne se soient laissé séduire par elle. Les remontées sur l’OLORON sont assez fluctuantes mais cette année, seuls 1759 poissons sont remontés, soit légèrement moins que l’année précédente (voir les bilans).

Le gave de Mauléon ou Saison

Il vient du Pic d’ANIE, c’est le petit gave, il est très agréable à pêcher et ses postes sont le domaine de spécialistes locaux, parfois jaloux de leurs « coins » secrets. Le verrou qui existait en partie au barrage de CHARITTE est désormais levé et du fait d’une nouvelle et moderne passe, les saumons et les truites de mer montent (582 semble-t-il en 2018).

Le gave de Pau

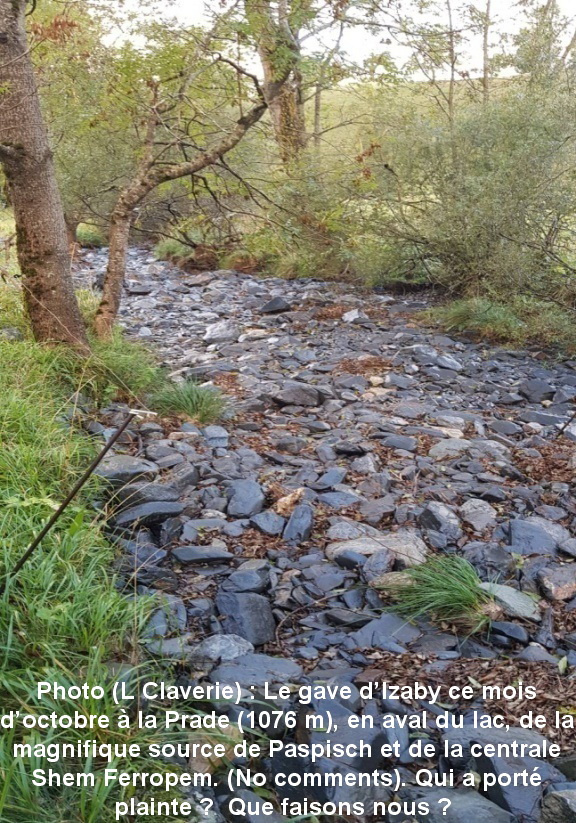

Il prend naissance au pied des trois grands glaciers, Gavarnie Ossou, Vignemale, Balaïtous. La réintroduction est en passe de devenir réussite, les retours sont nombreux (1115 au dernier comptage à ARTIX) , la reproduction naturelle entre Lourdes et la digue aval du lac des gaves à Argélès Gazost est bien réelle, même surprenante. Mais déjà des « ânes » et braconniers pêchent « les blanches et les brochets » en deuxième catégorie. nous venons d’être informés que des juvéniles viennent d’étre capturés en amont du lac des gaves. (Diables de poissons, mais comment faites vous ? votre force de vie est extraordinaire).