Le 13 MARS 2023

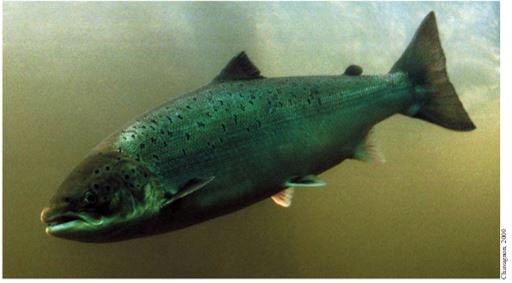

Les premiers Saumons sont passés à Vichy sur l’Allier et à Saint Pourcain sur la Sioule:

EN SAVOIR PLUS

C’est très tardif, les poissons ont été ralentis cette année par des débits faibles et des températures basses, Gageons que les passages des seuils des centrales nucléaires de St Laurent des Eaux et de Belleville/Loire ainsi que des ouvrages du Guétin et des Lorrains auront été difficiles dans ces conditions hydrologiques et thermiques très défavorables. Gageons également que cette cohorte 2023 sera plus fournie que celles de ces dernières années et que la suite sera plus sereine pour leurs descendants. Il faut rappeler qu’un nombre de géniteurs faible peut néanmoins engendrer une descendance nombreuse. C’est ce qui a été relevé lors des inventaires piscicoles faits en 2021 et qui est noté dans le rapport de données biologiques 2021 paru le 12 octobre 2022 car les conditions de développement des juvéniles ont été très bénéfiques :

(voir à partir de la page 268 et la conclusion en page 327).

L’an dernier nous avions publié un long article dans « La Loire et ses terroirs n°108 » établissant un état des lieux de la situation dramatique du saumon de l’axe Loire-Allier. Nous remercions vivement son directeur M. Auclerc qui a accepté que nous publions désormais cet article dans son intégralité sur nos pages.