ANPER appelle à des pratiques environnementalement et socialement durables

Le mouvement initié par les agriculteurs français semble appelé à des soubresauts continuels tant il s’inscrit dans la suite des précédents et dans un modèle voué à l’impasse. Les revendications légitimes d’une partie de la profession qui n’arrive pas à vivre décemment de son métier ne sauraient cependant masquer les écarts entre les différentes catégories, entre ceux dont l’année se résume à trois saisons « moisson-mer-montagne » et ceux qui luttent pour leur survie, entre ceux qui sont aux mains de l’agro-industrie et de ses dérives mortifères, qui sont incapables d’imaginer un autre modèle que celui qui les a piégés, et ceux qui souhaitent voir évoluer leurs pratiques pour le bien-être de tous et afin d’en obtenir des revenus décents et stables.

Car c’est bien là que le bât blesse, la préservation de l’environnement a été désignée comme un bouc émissaire trop facile à cette crise interminable.

Le rétropédalage sur le « plan écophyto » (dont l’efficacité est de toute façon proche du néant puisque lancé en 2008 avec l’objectif de réduire de moitié l’usage des pesticides de synthèse sous dix ans, il n’a pas pu faire les preuves de son efficacité, ce que dénonce la Cour des Comptes dans un rapport de 2020 est très inquiétant pour l’avenir des populations d’insectes terrestres comme aquatiques.

ANPER-TOS rappelle ici les risques pour la santé humaine que font peser tous ces produits et leurs métabolites, et leur persistance dans le temps. Les cartes d’accompagnement du document du SDAGE Loire Bretagne illustrent parfaitement la problématique des pollutions d’origine agricole dont les cartes se superposent parfaitement aux zones de grandes culture et d’élevage intensif. Les problématiques rencontrées en Franche-Comté sont elles aussi clairement d’origine agricole, le nier est impossible

Pourtant, dans son attendu du 29 juin 2023 le Tribunal administratif de Paris a déclaré l’État responsable de l’effondrement du vivant dans l’affaire « Justice pour le vivant » menée conjointement par ANPER TOS , et c’est bien sur le volet milieux aquatiques que les juges ont insisté. Or ce jugement faisait injonction à l’État de réviser les procédures d’évaluation des risques, la dangerosité des produits, de retirer du marché les produits les plus toxiques et de s’assurer qu’aucune molécule toxique pour le vivant ne fasse son entrée sur le marché. Effectivement, on marche sur la tête…

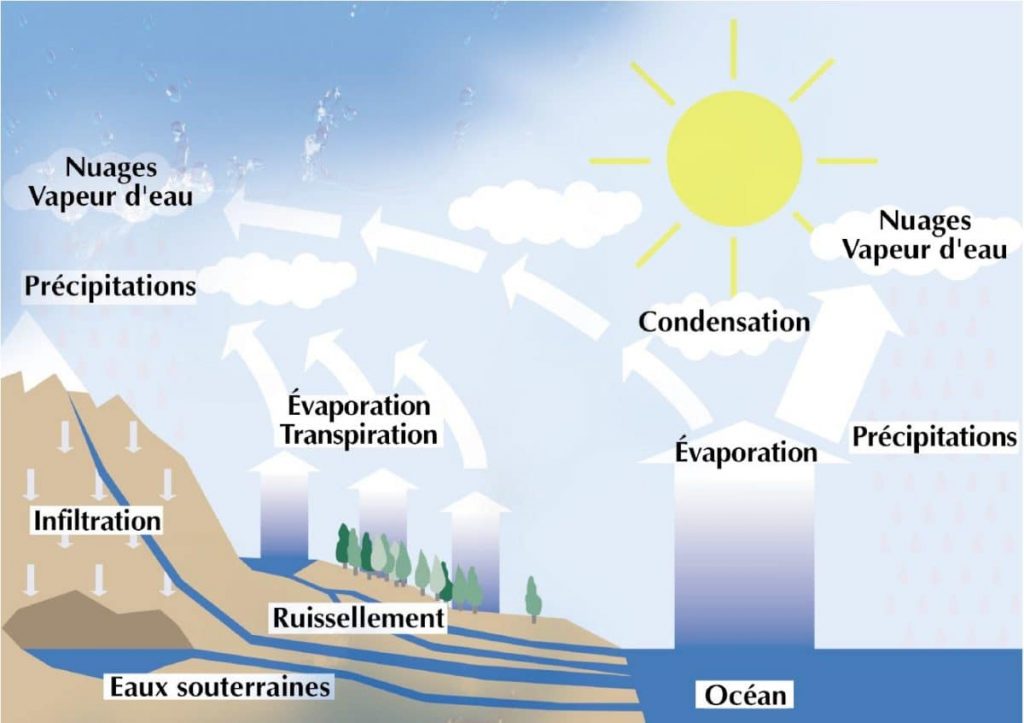

Entre autres revendications la profession agricole a également largement relayé ses inquiétudes quant à l’accès à l’irrigation… On aura ainsi pu entendre certains délégués souhaiter l’aménagement de lacs dans le midi, à l’instar de l’Espagne, afin d’assurer l’approvisionnement des cultures fruitières des Pyrénées Orientales et du Gard. Il faudra quand même nous expliquer comment remplir un lac quand il ne pleut pas, la région étant en déficit sévère depuis plus d’un an et demie selon Météo France.

En outre la politique espagnole a fait la preuve de son échec, la ville de Barcelone et sa région étant placées en « état d’urgence sécheresse » depuis le 02 février 2024.

Dans le même ordre d’idée, d’autres ont réclamé la construction de retenues de substitution (bassines) supplémentaires, La position d’ANPER est claire et rejoint celle des autres associations environnementales : cette solution n’est pas environnement-compatible, il s’agit clairement d’un accaparement d’une ressource commune, contre l’intérêt général.

C’est ici que nous devons nous aussi aborder la problématique des normes dénoncées par les agriculteurs. Ces normes, qui rappelons-le sont fixées par les utilisateurs pour les utilisateurs, sont d’abord des compromis, ce qui a in fine mené à notre action dans Justice pour le vivant, et les juges ont montré que ces compromis ne sont pas acceptables. Pourtant quand bien même ces normes sont insuffisantes elles ont un but protecteur et il s’agit de les faire respecter quelles qu’elles soient, sans regarder ailleurs ou chercher à casser le thermomètre pour faire baisser la température.

Aussi les propos des ministres vis-à-vis de l’Office Français de la Biodiversité sont totalement inacceptables et ANPER-TOS tient à exprimer sa solidarité envers le personnel de l’OFB dont les missions sont indispensables à la protection de notre cadre de vie et de notre patrimoine vivant.

Enfin, nous souhaitons rappeler que le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer et que si la production s’en trouve concentrée, le phénomène de déprise rurale s’en trouve vicieusement renforcé : moins de paysans, c’est moins de familles rurales, ce sont des villages qui meurent…

On l’aura compris, il s’agit de nous nourrir certes, mais pas n’importe comment. Nos paysans sont indispensables, nombre d’entre eux font un travail dur et ingrat dont ils ne voient pas les fruits venir. Une refonte globale de la Politique Agricole Commune est donc plus que jamais nécessaire, le modèle est à transformer d’urgence, la fuite en avant productiviste nous menant dans une impasse humaine et environnementale.