ANPER-TOS informe, mobilise les plus jeunes, et valorise les déchets plastiques !

OFFREZ DES OBJETS RÉALISÉS

A PARTIR DES DÉCHETS PLASTIQUES

DE NOS COURS D’EAU

Depuis 6 ans nous luttons contre la pollution plastique des rivières grâce à notre programme des bacs à rives et notre rapport annuel qui vient de sortir est disponible sur demande .

Nous récupérons et recyclons depuis 3 ans, des déchets plastiques dans les eaux de nos rivières grâce à deux machines qui vont d’école en école pour sensibiliser les jeunes à la protection de l’eau.

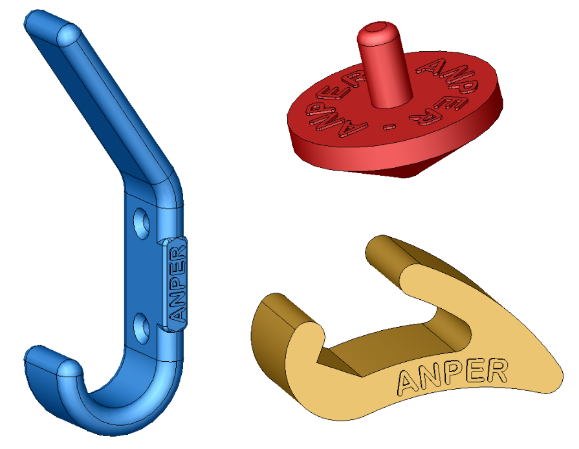

Nous créons des toupies, des supports de téléphone, des pinces à sachet, des décapsuleurs, des patères…

Les médias nationaux parlent de nos actions comme ici au journal de France 2

Vous êtes convaincus par nos actions, alors aidez-nous en faisant un cadeau utile .

Retrouvez ces objets à bas prix dans notre boutique !

Vous habitez dans le Sud de la France?

et souhaitez en savoir plus sur notre association?

Retrouvez-nous dans le sud ouest le 7 et 8 février 2026 avec une de ses machines au sixième Salon de la Pêche à la Mouche Occitanie à Muret 31600, l’entrée est gratuite.